»Wir lieben dich, mein Sohn«.

Jegor lächelt, dann verschwindet er hinter einer Eisentür:

Ein 16-Jähriger wirft einen Molotowcocktail auf eine Militärbehörde – aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine. Jetzt beginnt der Prozess gegen den Schüler: wegen Terrorismus.

Seine Eltern machen sich schwere Vorwürfe.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen dem Jugendlichen

Es ist der 28. Februar 2023, 21.39 Uhr, als Jegor Balasejkin vor der Militärbehörde in Kirowsk eine Flasche mit Diesel anzündet, sie mit aller Kraft gegen das Gebäude schleudert. Die Flammen ersticken sofort, wie Bilder einer Überwachungskamera zeigen. Jegor versucht es noch einmal, kniet sich in den Schnee, zündet eine weitere Flasche an. Kleinere Flammen leuchten auf, bevor auch sie erlöschen.

Jegor Balasejkin schafft es nicht, jenen Ort im Nordwesten Russlands in Brand zu stecken, von dem Männer in den Krieg gegen die Ukraine geschickt werden. Er hinterlässt an diesem Winterabend lediglich Dieselflecken, zerbrochenes Glas und Reste eines Lappen.

Er läuft nicht davon, Polizisten finden ihn an der nur 100 Meter entfernten Bushaltestelle. »Hast du das gemacht?«, fragen ihn die Polizisten. Jegor sagt: »Ja!«

Jegor ist 16 Jahre alt und will, dass man seinen verzweifelten Aufschrei gegen den Ukrainekrieg hört. Er will, dass Russlands Behörden sich mit ihm auseinandersetzen. »Ich bin gegen den Krieg. Ich will, dass nicht noch mehr Menschen sterben«, sagt er im Verhör in der Nacht auf der Polizeistation in Kirowsk, eine Autostunde von Sankt Petersburg entfernt.

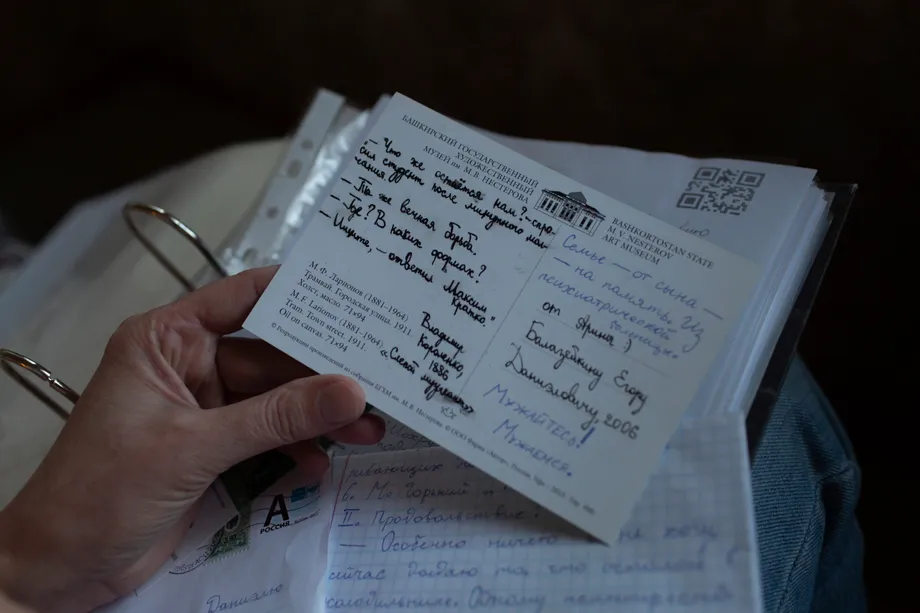

Foto: Katya Kravets / DER SPIEGEL

Der Preis für den Protest, den er gewählt hat, ist hoch: Er wird inhaftiert, muss für Monate in Untersuchungshaft. Nicht wegen des »Versuchs, Eigentum zu beschädigen«, wie es zunächst heißt. Sondern wegen »Terrorismus«.

Am Montag beginnt in Sankt Petersburg der Prozess gegen Jegor Balasejkin, der inzwischen 17 Jahre alt ist. Die Behörden werfen ihm zwei »versuchte Terroranschläge« vor. Dem Jugendlichen drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Jegor ist einer der jüngsten Beschuldigten, der solch eine radikale Form des Protests gegen den Krieg wählte. Um mit einem Plakat auf die Straße zu gehen, sei es zu spät gewesen, wird er seinen Eltern später sagen, »diesen Moment haben wir verpasst«.

Seit Kriegsbeginn haben Dutzende Russinnen und Russen versucht, Militärämter, Gebäude der Sicherheitsbehörden und Verwaltungen in Brand zu setzen. Bis September dokumentierte die »Zone der Solidarität«, einer Gruppierung, die verfolgte Kriegsgegner unterstützt, 145 solcher Brandanschläge. Die Täter eint das Gefühl, mit friedlichen Mitteln nichts mehr bewegen zu können.

Auch nach knapp 20 Monaten unterstützen viele Russen den Krieg gegen die Ukraine, wenn auch meistens teilnahmslos. Sie versuchen, die Kämpfe, die Raketen, das Sterben auszublenden. Wer noch wagt, dagegen auf der Straße zu protestieren, wird sofort abgeführt. Es genügt schon, ein Schild mit »Nein zum Krieg« oder gar ein weißes Blatt Papier hochzuhalten, um zu Arrest und Geldstrafen verurteilt zu werden. Auf die Molotowattacken reagieren die Behörden harsch: Mehr als 40 der Beschuldigten werden wie Jegor bereits terroristische Straftaten vorgeworfen, ihnen droht jahrelange Haft.

Jegors Geschichte ist die einer tiefen Wandlung. Der Krieg hat aus ihm, einem Schüler mit besten Noten aus einer unpolitischen Familie, einen Gegner des Staats gemacht. Mit ihm haben sich auch seine Eltern verändert: Mutter Tatjana und Vater Daniel haben seit der Inhaftierung ihres Sohnes einen vollkommen neuen Blick darauf, in was für einem Land sie leben.

Für die Eltern ist das ein doppelter Schock.

Otradnoje, eine Kleinstadt im Gebiet Kirowsk, eine Autostunde südöstlich von Sankt Petersburg. Hier, in einem verwitterten Holzhaus, lebte Jegor mit seinen Eltern. Er ist das einzige Kind der beiden. Ein Foto im Flur auf der Kommode zeigt ihn mit zehn Jahren, im Karateanzug, mit blauem Gürtel um die Hüfte, die Hände zu Fäusten geballt, der Blick entschlossen.

Mutter Tatjana macht in der Küche Abendessen, schneidet Käse, Wurst und Brot auf, legt Tomaten und Gurken auf einen Extrateller, stellt alles auf den kleinen Küchentisch. Kochen mag sie nicht mehr, seitdem ihr Sohn weg ist, sagt sie.

Es ist Ende August, knapp ein halbes Jahr sitzt Jegor bereits in Untersuchungshaft. Der Jugendliche kann nur Briefe aus der Haft schreiben und die müssen durch die Gefängniszensur. Seine Mutter spricht jetzt für ihn.

Sie erzählt von dem Abend, als ihr Sohn festgenommen wurde. Sie darf nicht alle Details der Ermittlungen offenlegen, sie musste eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnen, wie bei Terrorprozessen in Russland oft üblich.

und angefangen zu renovieren Foto: Katya Kravets

Kochen mag sie nicht mehr seit der Inhaftierung ihres Sohnes Foto: Katya Kravets

Einen brennenden Molotowcocktail zu werfen, sagt Tatjana, sei ein klarer Rechtsverstoß. Ja, Jegor müsse bestraft werden, aber doch nicht so. Sie sei damals erst zwei Stunden nach der Festnahme von den Behörden angerufen worden. Auf der Wache hätten sie und ihr Mann noch mal drei Stunden warten müssen, bis sie zu ihrem Sohn gedurft hätten.

Jegor wird da schon befragt, ohne ihr Beisein oder das eines Anwalts. Das ist illegal, verschafft den Ermittlern aber Zeit, sich von dem Jugendlichen die Aussagen bestätigen zu lassen, die sie brauchen, sagt sein Anwalt Sergej Loktew. Er habe die verfassungsgemäße Ordnung der Russischen Föderation ändern wollen, bestätigt Jegor irgendwann. Der Minderjährige wird nicht darauf hingewiesen, dass er nicht gegen sich selbst aussagen muss. Längst geht es nicht mehr um Jegors Tat, sondern um seine Worte dazu. Eine später herbeigerufene Pflichtverteidigerin schreitet nicht ein. Ein klarer Verstoß gegen die anwaltlichen Pflichten, die ihr später eine Rüge der Anwaltskammer einbringt, sagt Jurist Loktew.

»Er war so ruhig, als ich ihn nachts bei der Polizei gesehen habe, so entschlossen«, erinnert sich Tatjana. Erst später versteht sie, dass sich Jegor auf all das vorbereitet hatte.

Foto: Katya Kravets

Er glaubt, man dürfe »nicht einfach so weiterleben, wenn so viele Menschen sterben«, habe er ihr bei einem ihrer ersten Besuche in Haft berichtet. Sie sagt, ihr Sohn wollte nicht für den Krieg mitverantwortlich sein, mit seiner Tat habe er sich von seiner Schuld befreit.

Von Anfang an wolle er die Wahrheit sagen, alles andere sei für ihn Verrat – auch wenn er dafür ins Gefängnis gehen muss, so schildert sie seine Worte. In einem seiner Briefe aus dem Gefängnis an die Mutter nennt er das, »ein Mensch bleiben, sogar hier«.

Jegor klingt nicht mehr wie ein Jugendlicher.

Sein Zimmer aber ist noch das eines Kindes: Auf einem Regalbrett stehen die Pokale, die er bei Karatewettbewerben gewonnen hat. Darunter baumeln Medaillen. In einem dicken Ordner stapeln sich Urkunden und Belobigungen.

Seit September 2022 besuchte er das angesehene Gymnasium Nr. 166 in Sankt Petersburg, zuletzt hatten die Eltern ihm ein Zimmer in der Nähe der Schule gemietet, damit er unter der Woche nicht mehr stundenlang mit Bus und Bahn pendeln musste.

Foto: Katya Kravets

Foto: Katya Kravets

Der Direktor der Schule lobt in einer Bewertung für die Ermittlungsbehörden Jegors tadelloses Verhalten, bezeichnet den Jungen als »fleißig und aufmerksam«. Er sei vor allem an Geschichte interessiert gewesen, habe aber auch aktiv an Diskussionen über Politik teilgenommen.

Im Schlafzimmer der Eltern hängen sieben leere Holzrahmen an der Wand: Wo früher Jegors Urkunden für gewonnene Karateturniere ausgestellt waren, ist nur graue Pappe geblieben. Die Auszeichnungen ihres Sohnes liegen jetzt in den Ermittlungsakten.

in Sankt Petersburg Foto: Katya Kravets

Jegor habe immer viel gelesen, erzählen seine Eltern. In seinem Zimmer stehen ordentlich aufgereiht neben Bänden von Erich Maria Remarque und Leo Tolstoi auch Zaren-Biografien, Bücher über Militärgeschichte, das »Dritte Reich«. Jahrelang beschäftigte Jegor sich mit Kriegen, besuchte mit seinem Vater Museen, Interessen, die er schwer mit Altersgenossen teilen konnte. Daniel zeigt auf seinem Handy letzte gemeinsame Fotos mit seinem Sohn, ein schmaler Junge lächelt in die Kamera. Er wirkt zerbrechlich.

Erstes Westliches Militärgericht, Sankt Petersburg, Saal 6, Ende September. Tatjana Balasejkina setzt sich neben ihren Anwalt, hängt ihre Lederjacke über den Stuhl. Sie ordnet ihre Papiere, schaut hoch zum Bildschirm an der Wand. Ihr Sohn ist aus dem Untersuchungsgefängnis per Video zugeschaltet, der Staatsanwalt hat beantragt, seine Haft zu verlängern.

Der junge Mann, der durch blaue Gitter in die Kamera schaut, hat wenig mit dem Kind von den Fotos gemein. Jegors rundliches Gesicht ist schmaler geworden. Sein Kreuz ist breiter geworden. Der Schädel, wie im Gefängnis üblich, kahl rasiert. Wenn er aufsteht, ballt er die Hände zu Fäusten.

Die Mutter und der Anwalt der Familie beantragen in dieser Sitzung Hausarrest für Jegor, damit er etwas Kraft für die anstehende Haftstrafe sammeln kann. Tatjana steht aufrecht im Gerichtssaal, ihre Hände zittern leicht. Sie redet laut und langsam, damit ihr Sohn sie drüben im Gefängnis verstehen kann. Doch die Verbindung ist so schlecht, dass viele ihrer Worte verhallen.

»Ich habe nicht verstanden, in was für einem Zustand er war« Foto: Katya Kravets

Jegor leide an einer seltenen Autoimmunhepatitis, trägt die Mutter vor. Mit acht Jahren sei bei ihm die Krankheit erstmals ausgebrochen: juckender Ausschlag, entzündete Gelenke, seine Verdauung spielte verrückt. Er musste ins Krankenhaus, Hormone nehmen, bis sich sein Immunsystem beruhigte. Doch die Entzündung kann jederzeit wieder aufflammen. In Haft hätten sich Jegors Leberwerte verschlechtert, sagt Tatjana.

Staatsanwalt und Richter lassen die Argumente nicht gelten. Jegor könnte »seinen kriminellen Tätigkeiten« wieder nachgehen, sollte er die Haftanstalt verlassen, behaupten sie. Jegors Untersuchungshaft wird verlängert.

»Wir lieben dich, mein Sohn«, ruft Tatjana noch in die Kamera, Jegor lächelt kurz vom Monitor, dann verschwindet er hinter einer knarzenden Eisentür. Tatjana wischt sich die Tränen weg.

Sie klingt müder als noch im August, frustrierter. »Das ist doch alles schon vorher entschieden. Wieso mache ich mir die Mühe, mich vorzubereiten, all die Paragrafen zu lesen?« Sie hat sich das Strafgesetzbuch und die Verfassung Russlands gekauft, beides durchgearbeitet. Auch wenn Anwälte die Familie unterstützen, Tatjana will alles verstehen. Doch was hilft das, wenn im heutigen Russland nicht mehr zählt, was die Verfassung garantiert?

Tatjana arbeitet als Privatlehrerin für Englisch. Sie sagt ihren Unterricht für diesen Nachmittag ab. Sie hat keine Kraft mehr.

»Wie dumm wir doch lange waren«, sagt sie auf einer der Autofahrten zurück nach Otradnoje. Von den Repressionen in ihrem Land, der Unterdrückung Andersdenkender hätten sie und ihr Mann Daniel, ein Elektriker, nichts gewusst.

Seit ihr Sohn auf der Welt war, seien die beiden vor allem damit beschäftigt gewesen, ihm eine gute Schulbildung zu ermöglichen, sie sparten, damit er in Karatecamps fahren konnte. Politisch seien sie nie gewesen, gewählt hätten sie nie, auch Putin nicht. Von Putins Annexion der Krim, von Kämpfen im Donbass, bekamen Tatjana und Daniel wenig mit. Sie besitzen keinen Fernseher, die immer aggressivere Staatspropaganda gegen die Ukraine erreichte sie nicht, so berichten sie es.

Am Morgen des 24. Februar 2022 sei es Jegor gewesen, der seine Eltern über den Beginn des Kriegs gegen die Ukraine unterrichtet habe. Er ist aufgeregt: »Mama, Putin hat die ›Spezialoperation‹ begonnen.« Die drei hätten geglaubt, wenn der Präsident das so entschieden hat, wird das schon richtig sein.

Jegor habe begonnen zu lesen, Telegram-Kanäle zu abonnieren: Kritische, unabhängige Medien sind dabei wie BBC oder Meduza, aber auch der Kanal des Propagandisten Wladimir Solowjow, erzählen die beiden. Jegor habe genau verstehen wollen, was vor sich geht, ihnen Links geschickt, mit ihnen diskutiert.

Zu Hause, in Jegors Kinderzimmer, sagt Vater Daniel, sein Sohn sei Patriot gewesen. Schockiert habe er anfangs verfolgt, welche Verluste die russische Armee erlitten habe, von der er immer dachte, sie sei unbesiegbar. Später hätten ihn die Nachrichten aus Butscha umgetrieben, wo russische Soldaten Hunderte Bewohner ermordet haben sollen. Jegor begann, am Krieg zu zweifeln.

Dann klingelte am 27. Juni 2022 das Telefon bei Vater Daniel: Dessen älterer Bruder wurde in der Ukraine getötet. Er hatte sich im April freiwillig für die Front gemeldet, niemandem in der Familie davon erzählt. Der Krieg ist plötzlich ganz nah. Jegor und seine Eltern weinen jetzt häufig, erzählen sie.

Der Junge interessiert sich für Militärgeschichte und Literatur Foto: privat

Der Onkel ging im April 2022 an die Front als Freiwilliger, im Juni wurde er getötet Foto: privat

Ein Video der Familie zeigt, wie der Onkel Jegor Bücher von Tolstoi und Friedrich Nietzsche zum 15. Geburtstag schenkt. Von diesem Tag gibt es auch ein Foto von Jegor, zusammen mit dem Onkel und Vater im Hof. Er habe das Bild seinem Sohn ins Gefängnis geschickt, sagt Daniel, eine zweite Aufnahme hinzugefügt, er öffnet sie auf seinem Handy: Darauf steht der Vater allein im Garten, darunter hat er geschrieben: »Ich bin beraubt worden.«

Anfang August 2022 wird Jegor 16, doch nach dem Tod des Onkels will er seinen Geburtstag nicht feiern. Es werde alles noch schlimmer werden, habe er gesagt. Er liest über die Mobilmachung im Land , die Proteste , Brandanschläge auf Militärbehörden.

Zum ersten Mal gibt es auch kein Neujahrsfest in Otradnoje. Die drei hätten am 31. Dezember zusammen gegessen, erinnert sich Tatjana, ohne Schmuck, ohne Weihnachtsbaum, ohne Geschenke.

In den Feiertagen danach fährt Jegor nicht, wie er vorhatte, ins Museum nach Sankt Petersburg. Er schläft viel. Tatjana sorgt sich, dass seine Leber wieder Probleme macht.

Aber es sind offenbar vor allem die Geschehnisse an der Front, die ihn umtreiben. Die ukrainische Armee hat in der Nacht zum 1. Januar in Makijiwka eine Unterkunft russischer Soldaten mit einer Rakete angriffen, Dutzende Männer sterben .

Foto: Katya Kravets

Als er mit seiner Mutter am Neujahrsmorgen darüber spricht, weinen beide. Tatjana sagt, sie habe sich hilflos gefühlt. Sie habe Jegor gebeten: »Lass uns nicht mehr mit diesen Gesprächen quälen, lass uns etwas Pause machen«. Sie hofft, der Schmerz werde vorbeigehen.

Jegor habe danach nicht mehr mit ihr über den Krieg geredet, sagt Tatjana. Sie versucht es, aber er will nicht mehr.

Es ist dunkel geworden, Tatjana blickt aus dem Küchenfenster. Ihre Augen füllen sich mit Tränen: »Es ist meine Schuld, dass er im Gefängnis ist. Ich habe nicht verstanden, in was für einem Zustand er war.«

Erst nach seiner Inhaftierung erinnert sie sich, wie Jegor eines Tages leise murmelnd in der Küche stand, er hatte schon die Jacke an, wollte los nach Sankt Petersburg zur Schule. Auf Nachfrage, was er da rede, habe er gesagt: »Ich verabschiede mich vom Haus.«

Fragt man Tatjana und Daniel, wie alt sie sind, sagen sie 43 und 45 Jahre. Dabei zeigen ihre Pässe, dass sie jeweils ein Jahr älter sind. Sie haben beschlossen, ihr Alter einzufrieren, bis ihr Sohn freikommt.

Einige Verwandte und Freunde haben sich von der Familie abgewandt, mit anderen haben Tatjana und Daniel gebrochen. Es sind jene, die der Mutter geraten haben, sie solle ihren Sohn anflehen, sich von seiner Tat distanzieren. »Sie kennen meinen Sohn nicht, er würde mir den Rücken zuwenden.«

Die Eltern werden offiziell verwarnt von den Behörden, sie seien ihren Aufsichtspflichten nicht nachgekommen, heißt es. Vater Daniel hat seine Arbeit als Elektriker verloren. Tatianas Schüler sind geblieben.

Jegor wird für mehrere Jahre in Haft gehen Foto: Katya Kravets

Foto: Katya Kravets

Doch es gibt auch Unterstützung. Auf Telegram hat sich eine Gruppe organisiert, dort werden Nachrichten zu Jegors Verfahren, Auszüge aus seinen Briefen und Telefonaten geteilt. Menschen aus ganz Russland schreiben Jegor aufbauende Worte ins Gefängnis, spenden für ihn. Die Eltern können innerhalb weniger Tage etwa 2000 Euro für seine Anwälte, Untersuchungen und Lebensmittel sammeln.

Auch Jegors Großmutter hilft finanziell aus – mit ihrem Anteil der Prämie, die ihr der russische Staat für den in der Ukraine getöteten Sohn, Jegors Onkel, gezahlt hat.

Vor dem Untersuchungsgefängnis Nr. 5, Sankt Petersburg. Tatjana zeigt auf einen roten, in die Jahre gekommenen Backsteinbau hinter der Mauer. Dort im ersten Stock sitze ihr Sohn in einer Zelle, mit drei weiteren Jugendlichen, sie werden der Vergewaltigung und anderer Gewaltverbrechen beschuldigt. Zweimal im Monat dürfen Jegors Eltern ihren Sohn für zwei Stunden sehen. Durch eine Scheibe getrennt, sprechen sie über einen Telefonhörer. Jetzt ist es an Tatjana, ihren Sohn über die Ereignisse in der Ukraine und im Land zu informieren, bei Besuchen, in Briefen.

Auf sieben Seiten beschreibt sie den Aufstand von Jewgenij Prigoschin und seinen Wagner-Söldnern, zu ihrer Verwunderung lässt die Zensur den Brief passieren.

»Ich komme raus und fahre dann. Ich werde das tun, was ich nicht mehr konnte. Den Menschen lieben, den ich bisher nicht geliebt habe«

Jegor in einem Brief an seine Eltern

Jegor muss morgens um sechs Uhr aufstehen, Unterricht hat er im Gefängnis nur noch an drei Tagen in der Woche. Seine Noten sind schlechter geworden, es gab deshalb Streit. Tatjana glaubt, ihr Sohn werde all das Wissen, das er sich über Jahre erarbeitet hat, bald vergessen. Jegor habe gesagt, es zählten gerade andere Werte in seiner Gefängniswelt.

Er macht Krafttraining. Sit-ups, Liegestütze, Klimmzüge. Er will sich wehren können, falls er es einmal muss. Bisher konnte er Konflikte friedlich lösen, sagt er, etwa als er seine Mitinsassen aufforderte, sich regelmäßig zu waschen, die Zelle sauber machen.

An diesem Septembertag bringen Tatjana und Daniel ihrem Sohn Lebensmittel. 15 Tüten schleppen sie aus dem Kofferraum ihres alten Mitsubishis in den Vorbau des Gefängnisses, reichen einer Mitarbeiterin durch eine Klappe kiloweise Bananen, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, dazu Käse, Wurst, Konserven und Saft, mehrere Rollen Toilettenpapier. Inzwischen versorgen die Eltern Jegors gesamte Zelle.

Sein Anwalt Sergej Loktew glaubt, dass der Prozess nicht lange dauern wird. Fünf Verhandlungstage hat der zuständige Richter angesetzt. Sehr wahrscheinlich wird Jegor in eine Strafkolonie nach Archangelsk verlegt werden, mehr als 1100 Kilometer nordöstlich.

Foto: Katya Kravets

Vater Daniel sagt, er haben einen Traum. Wenn Jegor freikomme, wolle er mit ihm zum Nürburgring reisen, in einem Ferrari über die Rennstrecke sausen. Weiter nach Madrid, um mit ihm ein Spiel FC Barcelona gegen Real Madrid anzuschauen. Später noch nach Teneriffa ans Meer fliegen. »Das ist mein Plan. Ein guter, oder?«. Er lacht.

Mutter Tatjana macht sich vor allem Sorgen. Was wird Jegor im Straflager erwarten? Wird er die Haft gesundheitlich überstehen? In Archangelsk gebe es keine Klinik, die sich mit seiner Autoimmunkrankheit auskenne. Und dann die lange Phase der Isolation. »Er verliert all die Jahre des Erwachsenwerdens. Wird keine erste Liebe erleben, kein Mädchen in die Stadt ausführen. Er hat doch noch nie geküsst«.

Jegor schreibt in einem Brief an seine Eltern, sie sollen sich nicht sorgen. Er werde all das nachholen. Auch die Fahrt nach Moskau, ins Theater, die er vor seiner Inhaftierung nicht mehr geschafft habe:

»Ich komme raus und fahre dann. Ich werde das tun, was ich nicht mehr konnte. Den Menschen lieben, den ich bisher nicht geliebt habe.«

Mitarbeit: Alexander Chernyshev